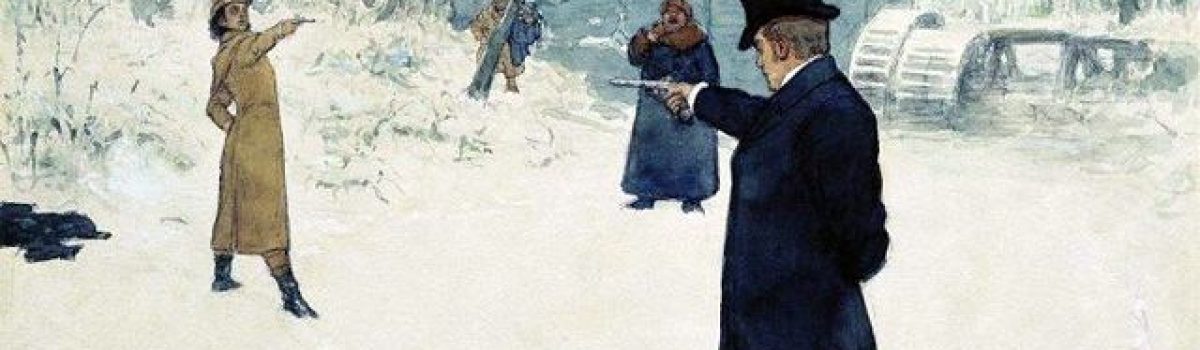

Дуэли на пистолетах: как стрелялись аристократы и кто чаще погибал

Дуэли на пистолетах занимают особое место в истории европейской и русской аристократии. Эти поединки, окружённые ореолом романтики и трагизма, были не просто способом выяснения отношений, но и строго регламентированным ритуалом, где честь ценилась выше жизни. Несмотря на то, что дуэли официально запрещались во многих странах, они продолжали существовать вплоть до конца XIX века, унося жизни выдающихся личностей — поэтов, политиков, военных.

В этой статье мы подробно рассмотрим, как проходили дуэли, какие правила их регулировали, и почему, несмотря на все предосторожности, смертельные исходы были нередки. Отдельно разберём статистику: кто чаще погибал — вызывающий или принявший вызов, и какую роль в исходе дуэли играли мастерство стрелка, дистанция и даже погодные условия.

История дуэлей: от рыцарских традиций до «поединков чести»

Традиция дуэлей уходит корнями в Средневековье, когда дворяне решали споры на турнирах или в поединках на холодном оружии. Однако с распространением огнестрельного оружия в XVI–XVII веках дуэли постепенно перешли на пистолеты. Первые официальные дуэльные кодексы появились во Франции и Италии, где были детально прописаны правила вызова, условия поединка и поведение участников.

В России дуэли стали распространены при Петре I, хотя государство их категорически запрещало. Тем не менее, среди дворянства считалось позором отказаться от вызова, и даже угроза смертной казни не останавливала участников. Любопытно, что в разных странах отношение к дуэлям различалось: если в Германии и Франции они были частью дворянской культуры, то в Англии к XIX веку их уже считали пережитком прошлого.

Как проходила дуэль: от вызова до рокового выстрела

Дуэль была не просто перестрелкой, а сложным ритуалом, где каждое действие подчинялось строгим правилам. Процесс начинался с оскорбления, которое могло быть как реальным, так и надуманным — иногда поводом для вызова становилась неосторожная шутка или даже косой взгляд. Оскорбленный отправлял к обидчику секундантов — обычно двоих друзей или знакомых, которые должны были передать вызов и договориться об условиях поединка.

Если вызов принимался, стороны согласовывали ключевые моменты:

– Место и время — чаще всего дуэли проводились на рассвете в уединённых местах, чтобы избежать вмешательства властей.

– Оружие — использовались специальные дуэльные пистолеты с гладким стволом, что снижало точность и увеличивало роль случайности.

– Дистанция — обычно от 10 до 30 шагов (7–20 метров). Чем меньше расстояние, тем выше была вероятность смертельного исхода.

– Порядок стрельбы — иногда стреляли по жребию, иногда одновременно. В некоторых случаях оскорблённый имел право стрелять вторым, что давало ему психологическое преимущество.

Перед дуэлью противники могли попытаться примириться, но если этого не происходило, всё решалось одним или несколькими выстрелами. Иногда дуэль заканчивалась после первого промаха, но чаще — только после ранения или смерти одного из участников.

Кто чаще погибал: статистика и реальные случаи

Смертность на дуэлях была высокой, но не абсолютной. По разным данным, погибал каждый третий или четвёртый участник. Однако шансы сильно зависели от обстоятельств.

Факторы, влияющие на исход дуэли:

- Дистанция — на 10 шагах попасть в противника было проще, чем на 25, но даже на близком расстоянии нервное напряжение могло привести к промаху.

- Опыт стрелка — некоторые дуэлянты, как, например, Александр Пушкин, тренировались в стрельбе, но это не всегда спасало.

- Поведение противников — многие стреляли в воздух или намеренно промахивались, чтобы избежать убийства, но такие случаи зависели от степени оскорбления.

- Случайность — дуэльные пистолеты были неточными, а в условиях стресса даже опытный стрелок мог промахнуться.

Известные дуэли и их исходы

Одним из самых трагичных примеров является дуэль между **Александром Пушкиным и Жоржем Дантесом** в 1837 году. Поэт, вызвавший на поединок оскорбившего его честь француза, получил смертельное ранение в живот и скончался через два дня. Дантес же был лишь легко ранен в руку.

Не менее печальная участь постигла **Михаила Лермонтова**, погибшего в 1841 году от выстрела Николая Мартынова. Поводом для дуэли стала колкость, брошенная Лермонтовым в адрес Мартынова.

Любопытно, что статистически чаще погибали именно те, кто бросал вызов, а не те, кто его принимал. Возможно, это связано с тем, что оскорбленный чаще шёл до конца, тогда как обидчик мог стрелять в воздух или намеренно избегать смертельного исхода.

Почему дуэли исчезли?

К концу XIX века дуэли постепенно сошли на нет. Причин было несколько:

– Ужесточение законов — во многих странах за участие в дуэли грозила тюрьма или даже казнь.

– Изменение общественных норм — честь стали защищать в судах, а не на поле боя.

– Развитие медицины — раненые дуэлянты чаще выживали, но оставались инвалидами, что подрывало престиж поединков.

Итог

Дуэли на пистолетах были не просто пережитком прошлого, а сложным социальным явлением, отражавшим представления аристократии о чести и достоинстве. Несмотря на строгие правила, исход поединка часто зависел от случая, превращая дуэль в смертельную лотерею.

Сегодня дуэли кажутся варварским обычаем, но они сыграли важную роль в формировании дворянской культуры. А трагические истории погибших поэтов и политиков напоминают нам о том, как легко человеческая жизнь может оборваться из-за одного неосторожного слова.

Если вам интересна история медицины, в следующей статье мы расскажем, как лечили ранения после дуэлей и почему многие умирали не от пули, а от инфекций. Подписывайтесь на наш блог, чтобы не пропустить новые материалы!